少子高齢化にともなう医療費増大、医師・医療従事者不足、働き方改革への対応など、医療現場が抱える課題は多い。解決策の一つとして注目され、国も推奨するデジタルトランスフォーメーション(DX)だが、思うように進んでいないのが現状だ。そんな中、デジタルガレージとりそなホールディングスは、通院時の会計をクレジットカードにてキャッシュレス決済できるサービス「CurePort」を共同で開発した。医療機関の決済をオンライン化し、患者の受診体験の向上と医療機関の業務効率化を同時に実現する。同サービスが本格始動後の2025年1月、改めて担当者に開発の意義や、サービスが変える医療業界の未来について聞いた。

<Speakers>

株式会社デジタルガレージ デジタルヘルス事業部 高山 雄

株式会社デジタルガレージ デジタルヘルス事業部 米山 諒

株式会社デジタルガレージ デジタルヘルス事業部 岡田 茉樹

(所属・肩書は公開時点)

遅れていた日本の「医療DX」が今後加速していく3つの理由

デジタルガレージはこれまで、医療現場のデジタルトランスフォーメーション(DX)を目指し、テクノロジーの開発に注力してきた。その背景には日本の医療体制の持続可能性を高めたいという思いがあると、米山氏は説明する。

「日本は高齢化が進行し、医療を必要とする人が増え続けています。一方で、医療従事者の高齢化や若手人材の不足も課題となっており、需給のバランスが変化しつつあります。このまま適切な対策が講じられなければ、一部の地域や診療科で医療提供の継続が難しくなる可能性があります」

解決策の一つとして政府からも推進されている医療DXだが、他業界と比べてその進みは遅い。高山氏によると、医療業界そのものの性質が大きく影響しているとのことだ。

「そもそも医療現場は取り扱う情報が非常にセンシティブであるため、他業界よりもデータの取り扱いに慎重になる必要があります。また、医療従事者の高齢化が進んでおり、新技術によるイノベーションがなかなか取り入れられにくいという現実もあります。加えて、医療機関さまのサービス料にあたる診療報酬を、国が定めていることも医療DXが進みにくい要因の一つです。そのため、一般企業のようにコストを価格に転嫁することができません。売上に直結する仕事が医師にしかできない構造上、受付をはじめとする周辺業務には投資しづらいのです」

これまで遅々として進まなかった医療DXだが、最近になって変革を後押しする動きが次々と生まれている。高山氏は、注目すべき3つの動きを挙げる。

「1つ目は、電子カルテの標準化です。日本政府は2022年『医療DX令和ビジョン2030』厚生労働省推進チームを発足し、全国医療情報プラットフォームの創設や電子カルテの標準化など、医療DXへの取り組みを本格的に始めました。また、この標準化仕様に準拠した形で、国が主導する標準型電子カルテの開発も始まっています。既に電子カルテを提供しているベンダーもクラウド化に対応する動きが出ています。標準型電子カルテの登場はベンダーから見ると機会損失になってしまうため、様々なサービスと連携し、自社の電子カルテを選んでもらうための動きが活発化しています。

2つ目は、オンライン資格確認等システムの運用が始まったことです。国が次に進めようとしているのは資格確認等システムと同じプラットフォームを利用した“電子処方箋”の仕組みとなります。電子処方箋が進むことにより、医療機関と薬局間でリアルタイムで連携できるようになるため、医療業界全体の質の向上につながります。薬局では電子処方箋に対応できるようにするための体制構築が進んでおりますが、医療機関側では課題も多いため体制構築は緩やかに進んでいっている状況です。

3つ目は、国の定める診療報酬に『医療DX推進体制整備加算』という加算要件が加わり、医療DXのワードが診療報酬の名称に表現されたということです。かねてより医療のIT化が遅れている医療業界ではありましたが、診療報酬という国が定める医療の点数において“医療DX”のワードが表現されたことは非常に大きなことです。この加算要件が出たことにより、医療関係者の中で“医療DX”という言葉が身近になり、様々なサービスに目を向けるきっかけにつながっています。」

CurePortが実現する、革新的なキャッシュレス決済

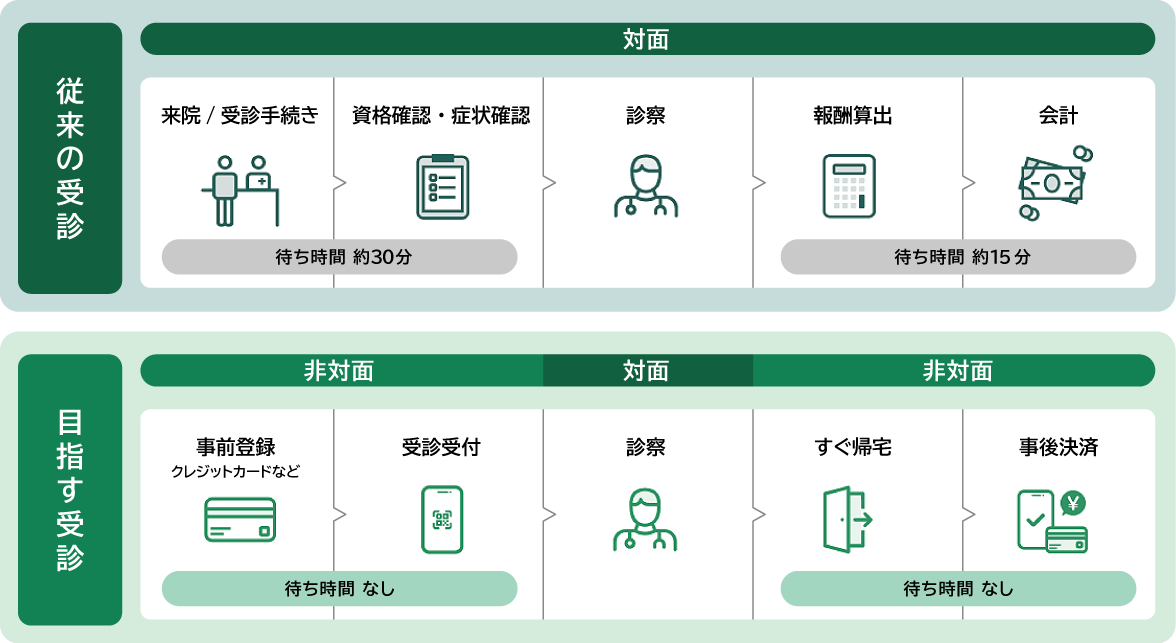

CurePortは、患者が通院時の会計をクレジットカードにてキャッシュレス決済でき、診察後待たずに帰宅できるようにするサービスだ。患者は専用アプリをダウンロードし、受診機関、診察券番号、クレジットカード番号、氏名等の個人情報を入力するだけで、スムーズに決済を完了できる。

他の医療機関向けキャッシュレスサービスと比べて、CurePortはどこが違うのか。プロジェクトメンバーの岡田氏によると、主に3つのポイントがあるという。

「1つ目は、医療機関から見た時に、窓口における会計手続きを減らして待合室の混雑緩和が実現できることです。本サービスを導入いただくと、業務集中時に会計対応を一旦後回しにし、手の空いている時間にまとめて処理をおこなうことができるため、業務の平準化につながります。結果として、余裕をもった事務処理作業ができることで、医療報酬算定ミスの削減にもつながります。

2つ目は、導入ハードルが低いことです。本サービスは、インターネットに接続できるデバイスが最低一台あれば利用可能です。クレジットカードの読み取り端末や自動精算機を準備する必要はありません。また、既存の基幹システムを変える必要もないため、初期費用が抑えられ、スムーズに導入することが可能です。

3つ目は、未収金の発生を抑制する機能が備わっていることです。保険診療は診察をした後に、診察内容に応じて患者様のお支払い金額が決まるという特性があります。そのため、いざクレジットカードで支払いを行うとなった場合に限度額を超えてしまい請求ができないという事象が発生する可能性があります。対面決済の場合、患者様はその場にいるため後続の対応を行うことはできますが、非対面決済の場合、患者様がその場にいない形になります。本サービスでは患者が利用するタイミングで、患者様の利用クレジットカードに対して医療機関ごとに設定した与信枠を確保する機能を持っています。」

実証実験を経て、電子カルテとの自動連携機能や患者向けアプリを開発

CurePortは、約半年の実証実験で得られた医療機関からのフィードバックを元に改善を重ね、2024年12月にリリースされた。高山氏に、代表的な改善ポイントを3つ紹介してもらった。

「1つ目は、電子カルテ・レセプトコンピューターとの連携機能を追加したことです。電子カルテに入力された情報をCurePortで取得できるようにし、受付担当者が患者さまの情報や決済金額をゼロから打ち込む手間を削減しました。現段階では、国内のクリニック向け電子カルテで高いシェア率を誇るウィーメックス社の『Medicom-HRf Hybrid Cloud』および『WebORCAクラウド版』(日本医師会ORCA管理機構株式会社提供の日医標準レセプトソフト)と連携でき、今後はさらに拡大する予定です。

(※レセプトコンピューター:診療報酬明細書を自動で作成するシステムコンピューター)

2つ目は、患者さまが利用するためのアプリを開発したことです。これまでは、ログインやオンライン決済に必要な操作はすべて、Webブラウザ上で完結する仕組みでした。しかし、操作性やセキュリティレベルを高めるためにネイティブアプリに切り替えたのです。

3つ目は、医療機関さまのシステム上で患者さまの個人名を表示させたことです。実証実験の段階では、個人情報に関するセキュリティ要件等を考慮して診察券番号で患者さまの管理をおこなっていましたが、正式リリースに際して氏名表示に対応しました。医療機関さまからも『使いやすくなった』といった声を多くいただいています」

2024年にDG Portalの記事「病院の待ち時間がゼロに?医療DXを促進する決済サービス誕生へ」でCurePortの構想が発表されて以来、担当者の元には多くの反響が寄せられている。米山氏は、医療業界のDXへの関心の高さを実感したという。

「当初は、比較的小規模の医療機関さまからの問い合わせが多いと予測していました。しかし、大規模医療機関さまからの反響も多く、本サービスへの期待を感じています。評価頂いているポイントとして、医療機関でお使いの電子カルテ・レセコンと連携できる点についてです。既存のシステムを活用しつつ効率化が可能であるため医師および現場の事務スタッフの方からも好評をいただいています。また、電子カルテを導入していない医療機関でもオンライン決済機能だけをピンポイントで導入できることもご評価いただいています」

医療現場改革が進んだ未来の「新しい当たり前」とは?

CurePortは、2024年末にリリースされたばかり。デジタルガレージは今後、各医療機関へ導入支援を行いつつ、さらなる機能拡充に力を注ぐ予定だ。高山氏はこう説明する。

「直近は、CurePortが連携できる電子カルテやレセコンの種類を増やすつもりです。すでに、業界大手の医療システム開発企業と提携の話を進めています。業務負担軽減に貢献できる医療機関数を増やし、日本全体の医療DXに貢献できればと考えています。中長期的には、患者から個人同意を取得したうえで、医療データの利活用含めたデータビジネス展開も見据えています」

今後、日本の医療はどう変わるのか。医療現場改革に向き合い続ける3名に、未来予想を聞いた。

米山氏は「医療データの扱い方が変わり、それに伴って医療機関の役割も変化すると考えています。今は、各個人の通院履歴や健康状態に関する医療データは、医療機関が持っています。しかしこれからは、自分自身で医療データを保有し、管理する時代になるのではないでしょうか。すると、必然的に医療機関の役割も変化するはずです。『病気の診察をする』場所だったものが、その前段階である予防・未病のサポートが主体となるなど、サービスのかたちが変わるのかなと思います」と語る。

「同感です」と応じたのは岡田氏だ。「特にこれからはスマホをはじめ、デジタルデバイスを使いこなす高齢者も増えます。それに伴って、医療データを個人でもつ世界が加速するはずです」

高山氏は、未来の医療現場での「新しい当たり前」を思い描く。「すでに、マイナンバーカードに紐づいて受診履歴がインターネット上に記録されるようになっており、各種ウェアラブルデバイスが記録する健康データも増えています。技術革新とその普及が加速するにつれ、新しい医療の世界も早く実現するでしょう。患者は自分で健康情報を持ち歩けるようになり、病気に罹る前や、病気が重症化する前にいち早く自身の健康情報を確認できるようになり、どうすればいいかをAIが答えてくれる時代が来るのではと推測しています。

医療機関としては前述に関連する形で予防医療が発展するとともに、実際に治療が必要な患者に対しても、今までより患者の情報が多い中でオーダーメイドに近い診療ができる時代が来ると考えています。このような時代では当然、受付から会計、薬の受け取りまで自動化されているため、医療従事者は専門領域に対してより高度な技術を求められる結果となりますが、患者に対してケアする時間を今よりも確保することができるため、医療の質は大きく向上している状態になると思います。今後も、常に新しい技術をキャッチアップしながら、広い視野で未来を予測し、デジタルガレージが挑戦すべきことに取り組み続けられればと思います」

関連記事:

病院の待ち時間がゼロに?医療DXを促進する決済サービス誕生へ (2024年5月3日)