web3市場は2022年時点で約77億1000万ドル、2029年にかけて約643億9000万ドルにまで達すると予測されている。ブロックチェーンという技術革新を背景に、ビジネスモデルの根幹から社会構造までを変革するポテンシャルを秘めており、日本においても暗号資産の普及やNFTアートが盛り上がった。

一方で、企業がweb3に足を踏み入れるとき、直面する課題も少なくない。初めてweb3ビジネスを始める企業が知っておきたい前提知識や今後生まれるビジネスの可能性について、2018年より暗号資産業界で事業を営む古参企業である株式会社Crypto Garage(クリプトガレージ)の田中潤氏に聞いた。

Speaker

株式会社Crypto Garage Chief Operating Officer

田中 潤

東京大学法学部を卒業後、シティグループ証券株式会社にて投資銀行業務及びAMLコンプライアンス業務に従事。2020年に株式会社Crypto Garageに参画。CAMS(公認 AMLスペシャリスト)

「web3の現在地は、インターネット黎明期に近い」

暗号技術を用いて取引の記録を分散的に処理・記録し、管理者不在のネットワークであるブロックチェーン。その技術を基盤としたビットコインやイーサリアムに代表される暗号資産が生み出され、こうしたデジタルアセットを利用した新しいビジネスモデルがweb3と呼ばれている。直近ではNFTアートが盛り上がったことも記憶に新しい。

web3の大きな特徴は「分散型のインターネット」であることだ。Web2がGoogleやFacebook、Amazonなどの大企業がプラットフォーマーとして中央集権的にユーザーデータを収集・管理することによって成り立っているのに対し、web3は非中央集権的な(分散型の)アプリケーションを通じて、ユーザー自身が自分のデータを所有・管理・共有することができる。

この革新的な技術は、まず親和性の高い暗号資産に活用され始め、日本における暗号資産の口座数は800万口座を超えた。半年でおよそ100万口座ほど増えており、今後も増加する見込みだ。一方でこのトレンドが持続可能なビジネスモデルへと発展するのか、それとも一過性の現象に終わるのか、多くの企業が疑問を持っていることも確かだろう。

現在web3ビジネスはどのような状況にあるのかと問われれば、「web3ビジネスと括ると、実はまだ始まってすらないのではないかと思うところがあります」と田中氏は言う。暗号資産やNFTアートはブロックチェーンを使ったアイデアの中で比較的早期に実現し、話題を集めたものの、これはweb3のほんの一面に過ぎない。改ざんが非常に困難であることや、自律分散型システムであることを生かせば、自治体等が発行する地域通貨の流通・管理や、土地の登記などの管理情報、出生・婚姻・転居などの情報の登録・公示・管理、製品の製造過程から流通・販売までの追跡など、幅広い分野に活路を見出すことができる。

「web3の現在地は、インターネット黎明期に近いものがある」と田中氏。企業によって、自社のプロダクトとブロックチェーン技術を掛け合わせたり、近い将来インフラとなることを見据え、的確なサービス開発が行えるようリサーチや開発エンジニアの育成に力を入れていたりと、その様相は様々だ。

web3の可能性は「異業種間のシナジー効果」にある

web3の大きな特徴として挙げた「自律分散型システム」だが、これは従来の中央集権的な権力構造からの脱却を示しており、Web2へのアンチテーゼとも捉えることができる。企業にとって情報を管理・活用しやすいのは従来のWeb2のようにも思えるが、なぜ今企業がブロックチェーン技術への関心を持ち、積極的に活用しようと考えているのだろう。「その背景にはいくつかの動機が存在しています」と田中氏は語る。

その一つが、信頼性と透明性の向上だ。ブロックチェーンは、その透明性と改ざんが困難な構造により、ビジネスプロセスの透明性を高めることが可能になる。顧客や取引先との信頼関係の強化につながるため、サプライチェーン管理や金融取引など、正確性と信頼性が極めて重要な分野において特に有効ではないだろうか。

企業がこれまで顧客のデータを囲うことによる恩恵を受けてきたのは確かだが、同時に手元にデータを置いておくことのリスクも負わなければならなかった。ブロックチェーンを利用することで、取引の検証や記録に関わるプロセスを大幅に効率化できることや、大幅なコスト削減も実現できるはずだ。データ管理の負担を軽減し、システム全体のセキュリティを強化することも叶うだろう。

そして、これまでになかった大きな可能性が、他の企業や開発者との協力を促進し、相互に利益をもたらすシナジー効果を生み出すという点だ。ブロックチェーンを活用したプラットフォームやアプリケーションは、オープンイノベーションの促進や、異業種間での新しいパートナーシップの形成に寄与し、多様な参加者の共同作業を通じてその価値を最大化することができる。

例えばここ数年様々な企業で試みられたPoCの一つでもある、購買商品にNFTを付与するという施策の場合。ある飲料メーカーが商品購買者へNFTを配布した後、そのNFT所有者に対して別のスイーツメーカーが新たな施策を打つということができ、異業種間でのシナジー効果が生まれる。ブロックチェーン上で発行されたNFTを通じて、異なる事業者が共同でマーケティング活動を行い、相互に顧客基盤を拡大する機会を創出することができるのだ。

ブロックチェーンは事業会社のみならず、地方公共団体や労働組合、データバンクなど、様々な組織や業界において活用することができる。それぞれの組織が持つ目的やユーザーのニーズに応じてブロックチェーンの特性を活用することで、既存のサービスの改善や新しいターゲット層へのアプローチが可能になるだろう。ブロックチェーンは単に技術的なイノベーションを超え、組織や社会全体における新しい関係性や協力の形を生み出し、未来のビジネスモデルや組織運営のあり方に大きな影響を与え得るのだ。

web3ビジネス参入時に起こる課題とは?

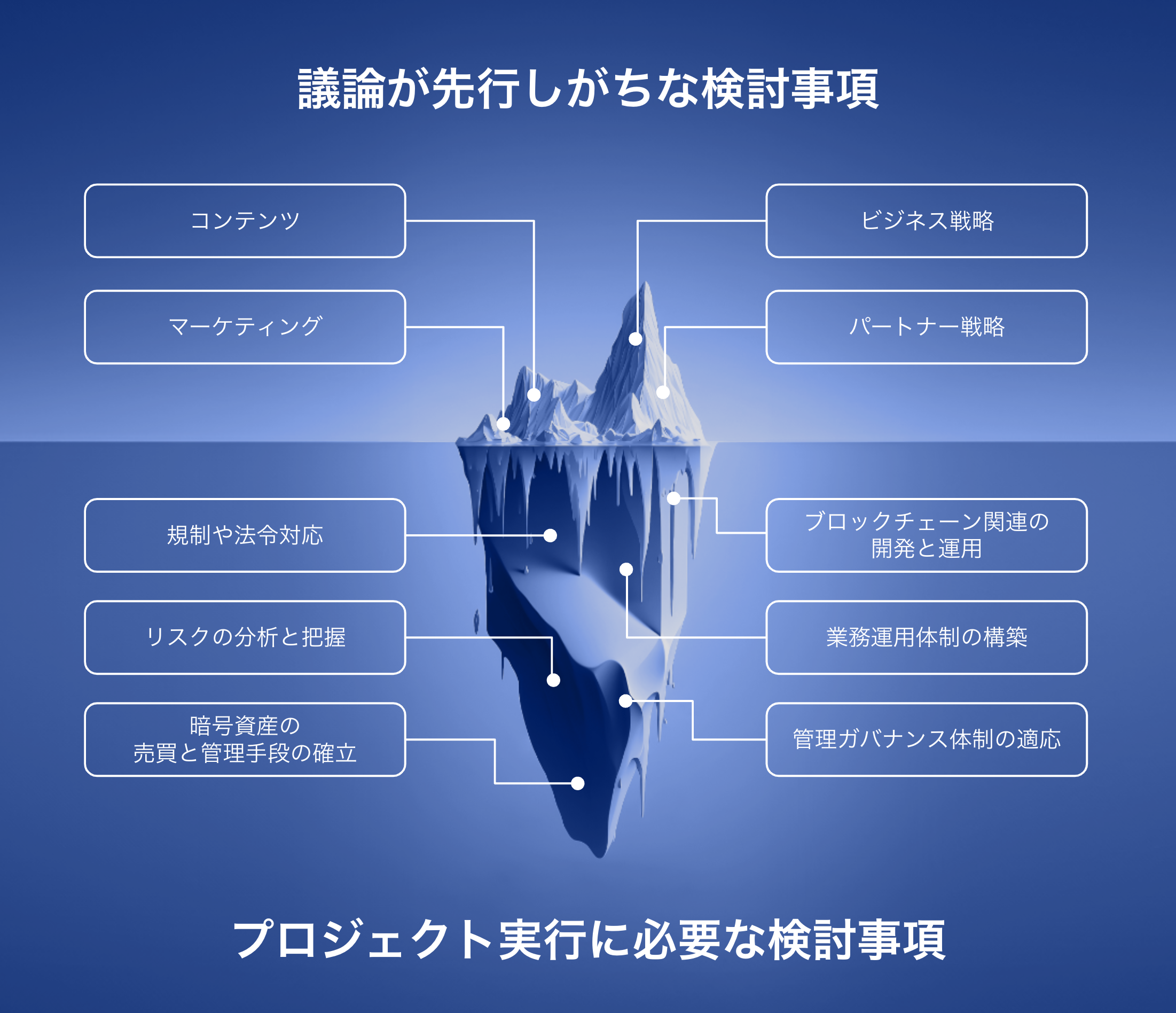

web3ビジネスへの進出は多くの企業にとって新たなチャンスの創出を意味するが、実際に取り組むと様々な障壁が見えてくる。「その障壁は大きく二つに分類できます」と田中氏は言う。

一つは技術面の障壁だ。ブロックチェーンを基盤とするシステムは従来のWeb2でのシステムとは根本的に異なる仕組みを持ち、トランザクションの処理やデータの同期など、新たな開発が必要となる。「Crypto Garageでは、これまで多数の企業に対して技術面のサポートを行なってきました。その経験から、web3に取り組む際につまずきやすい技術ポイントをまとめてサービス化しています」

「こうした技術面については皆さん想像に難くないと思いますが、実は実際に始めるまでイメージしづらいのがガバナンスや規制への対応です」と田中氏は、二つ目の障壁を挙げる。ブロックチェーンではすべての取引履歴が記録されるため、良くも悪くも企業が保有する暗号資産がこれまでどこで誰が取引したものなのかを知ることができる。反社会的勢力が保有していた暗号資産が巡り巡って企業の手元にあった、しかもその取引履歴が記録されている、ということもあり得るのだ。いざ始めてみるとそれまで見えていなかった事態への対処が必要になる。

Crypto Garageは国から定められた暗号資産交換業者のライセンスを持ち、デジタルアセットを安全に保管することができる企業でもある。開発のみならず、ブロックチェーンに特化した法律や税務、金融犯罪対策の専門家を有していることも特徴の一つだ。実際、Crypto Garageでは事業内容のコンサルティングや開発、保守・管理に至るまで、エンタメや金融、メーカーなど様々な業種の企業のサポートを行なっており、あらゆる知見が溜まりつつある。

web3の隆盛は、日本の産業の追い風になる

今後のweb3や暗号資産の進化については、これらがより広範囲に普及し、日常生活の中で自然なものとなることが予想される。例えば、デジタルアイデンティティ、データの所有権、透明性といった要素が強化され、ユーザーが自身のデータや資産をコントロールできるようになることで、新たなインターネットの形が形成されるだろう。また、DeFi(ブロックチェーンを基盤にした分散型金融サービスの総称)やNFTなどの技術がさらに発展し、金融の民主化やクリエイターエコノミーの支援に貢献することも期待されている。

web3の分野で様々な企業のサポートを行うCrypto Garageが今後実現したいのは「ブロックチェーンを通じて、企業や個人が相互に参画できる土壌を作り、業界全体を盛り上げること」だと田中氏は語る。web3の特性を生かし、これまで交わることのなかった企業やユーザーが相互に関わり合うことで、新しい種類の経済活動や社会的相互作用が生まれることに期待を寄せているのだ。

さらに、アニメや漫画、ゲームなどを基盤とした強いIPを持つ日本の産業にとって、web3の盛り上がりは追い風になるはずだと田中氏はいう。あるゲームで手に入れたブロックチェーン上のアイテムを、別のゲーム内で活用できるようにすることで、ゲーム同士が相互に送客することも可能になるだろう。IPビジネスと親和性の高いweb3は、日本からムーブメントを起こす余地が十分にあるのだ。ただしーー。

「実際に現地を訪問してみると、web3に関して日本はアメリカに比べて1〜2年遅れている印象です。日本政府が積極的にweb3政策を掲げており、優秀な技術者が揃っているにもかかわらず、なかなか展開が進まない。いくつか要因はあると思いますが、その中の一つが厳しい日本の規制に即した形でどのようにサービスを提供するかを考えなければならない点です」

暗号資産については先に挙げた暗号資産交換業者が登録制となっていることや、銀行・証券会社などと同様に顧客資産と自社の資産を分別して管理しなければならないこと、NFTが表象する権利が何なのかの分析、消費者保護法や商取引が一体どのような法律に服するのかの把握が必要だ。

しかし、裏を返せばこうした規制を乗り越えることで、日本から品質と安全性の高いサービスを届けられるようになると言えるのではないだろうか。今後web3が人々にとってインフラとしての役割を果たしていくことを見据え、的確なサービス開発と提供を行う企業が増えていくことが求められている。今はまだweb3黎明期。ブロックチェーンの特性を生かした事業開発の余地はどの企業にもあるのだ。web3のゲームチェンジャーは、ここ日本から生まれるかもしれない。