千葉工業大学は令和4年度卒業・修了生に対し、国内で初めてNFT学位証明書を発行した。さらに、令和5年には「web3概論」受講者の成績データと学修歴証明書にブロックチェーン技術を活用するなど、デジタル技術を活用した先進的な取り組みを展開している。

このようなweb3技術の活用が広まることで、企業は第三者により立証されたキャリア情報を元に採用を進めることが可能になる。本プロジェクトを共同で進めた株式会社PitPaの代表・石部達也氏は「web3技術を活用したキャリア情報の活用が広がることで、『学歴偏重社会』から『経験重視社会』へとシフトしていく」と語る。経験重視社会への移行により、企業の採用活動や人々のキャリアはどう変わるのか、石部氏に聞いた。

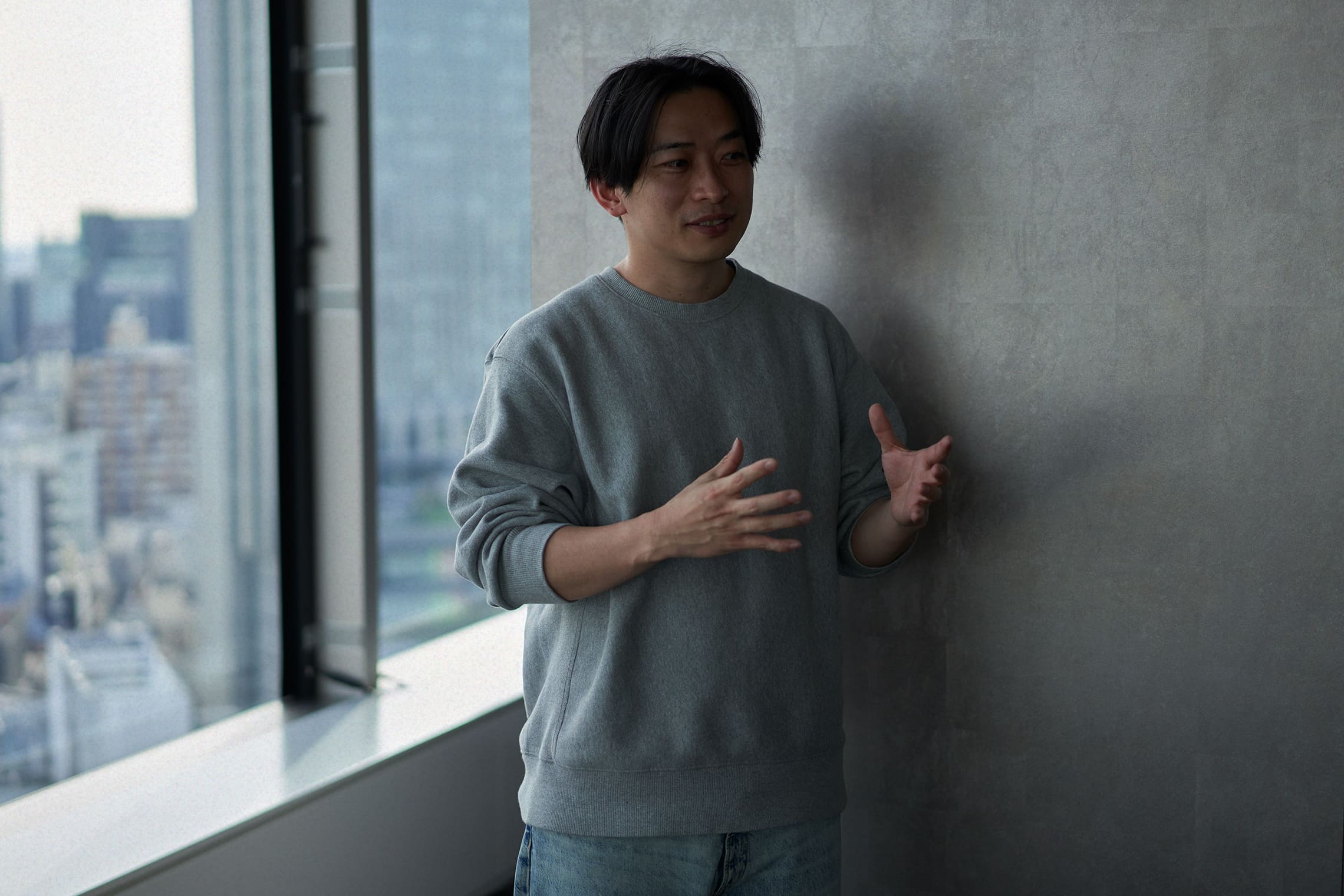

Speaker

株式会社PitPa代表

石部 達也

1991年生まれ。2014年に株式会社リクルートに入社し、SUUMOやAirペイ、ゼクシィ縁結びなどの開発に着手。2018年8月より株式会社PitPaを創業。Podcastのコンテンツ制作・配信と広告マネタイズサポートから、「Dynamic NFT」を活用したポッドキャストリスナーのエンゲージメントプログラムなどを提供。現在は、web3技術を活用したキャリア証明書の発行サービス「sakazuki」の開発に注力している。

「これからはお金で買えないNFTが流行る」

PitPaは、2018年にPodcast事業で創業したスタートアップ。同社がブロックチェーン分野に参入したのは、Digital Garageからの出資を受け入れたのがきっかけだ。出資をきっかけに伊藤穰一(Joi Ito)氏のPodcast「変革への道」を作成した際、同氏が語ったのがブロックチェーンが持つ可能性だった。

石部氏は、その時の示唆が後の千葉工業大学でのNFT学位証明書の発行に繋がったと言う。

「当時はNFTを活用したアートが高額で取引されるニュースが世間を騒がせていましたが、穰一さんは「これからはお金で買えないNFTが流行る」と言っていて。お金で買えないものとは、学歴や職歴といった、人のアイデンティティを表すものです。その発言をきっかけにNFT学位証明書を作ろうという話になり、彼が教授を務める千葉工業大学と共同でプロジェクトをスタートさせました」

「どの大学か」から「大学で何をしてきたのか」

学位などのキャリア情報にweb3技術を活用することで、これまでの「学歴社会」から「経験重視社会」にシフトすると話す、石部氏。しかし、具体的に何が変わるのだろうか。これまでは「どの大学に入学・卒業したか」しか証明できなかったため、大学で何をしてきたかは学生の自己申告に頼らざるを得なかった。また、第三者がその内容の真偽や詳細を確認するには、多大なコストがかかるため、結果的に学歴によって評価する仕組みが確立されてしまったのだ。

石部氏も、新卒で入社した会社で学歴社会を感じたという。

「40名いた同期の多くが東大京大早慶の出身でした。たしかに彼らは優秀でしたが、明らかに、採用時に学歴フィルタリングがあったことを感じて。一方で、学歴が華々しくなくても優秀な人は大勢います。私自身、学歴というよりも、大学1年からプログラミングを学んでiPhoneアプリを作っていた経験が評価されて採用されました。そのような経験や実績がweb3技術によって証明されるようになれば、学歴以外にも様々な軸で評価される時代が訪れるのではないでしょうか」

石部氏は学生時代の経験をうまく企業に伝えられたことで採用を勝ち取ったが、全ての学生がうまく自己アピールできるわけではない。しかし、自己アピールが苦手な学生の中にも、類い稀な実力を持つ学生は少なくない。そのような実力や実績がweb3技術で証明されれば、自己アピール力に依存せず適正に評価され、これまでにないマッチングが生まれるだろう。

そして、現在は学位や学修歴といった経歴をデジタル化したばかりだが、今後は企業の採用活動において、より重要な要素もデジタルで証明されていくと石部氏は語る。

「本来、新卒採用で評価されるのは『何ができるか』というテクニカルなスキルよりも『困難にぶつかってもやり遂げられるか』『周りと協調できるか』といったヒューマンスキルです。もしも、インターン先で『Aさんはリーダーとして、他のメンバーを根気強く支えていました』『Bさんは最初はコードを書けませんでしたが、インターン中に驚くほど成長しました』という抽象的な内容もweb3技術で証明されるようになれば、採用活動は大きく変わります。

これまでは、そのような面接だけでは測れないヒューマンスキルを確認するため、コストをかけてリファレンスチェックなどを行っていました。エンジニアの場合は採用時にスキルテストを行いますが、いかに成績がよくとも周りと協調できずに現場で活躍できないケースも珍しくありません。web3技術によって、これまでブラックボックスになっていたヒューマンスキルが可視化されれば、企業と求職者どちらにとってもプラスになるでしょう」

就職するには、インターンでの評価が必須な時代に

求職者のヒューマンスキルがweb3技術で証明されるなら、企業の採用活動は大きく変わるだろう。しかし、その恩恵を受けるのは採用する企業だけではない。適切に学生の評価を行うインターン企業もまた、大きなメリットを得られるようになる。なぜなら、適切な評価をすることで、インターンに新たな学生が集まってくるからだ。

学生の立場になって考えてみよう。学生にとってインターンとは、いわば就職活動の一種だ。自分の働きぶりを「適切に評価してくれる企業」と「そうでない企業」のどちらでインターンをしたいと思うかは一目瞭然だ。特に学生たちの口コミはとても強力で、「この会社で適切に評価してもらえたから、うまく自己アピールが出来て就職できた」という口コミがあれば、すぐに学生も集まるだろう。

特に就職活動におけるインターンの重要性は、これから更に高まっていくと石部氏は語る。

「年々インターンをする学生は増えており、将来は就職活動時にインターン経験が必須になる時代が来るはずです。日本にいると驚くかもしれませんが、アメリカではすでに、インターンをしてリファレンスレターをもらわないと就職できないのは当然の話です。

企業からすれば、採用活動というのは投資と一緒。実務経験のない学生を採用し、教育費用と給与を支払いながら育てなければならず、それらのコストを回収するのに2年はかかると言われています。もしも2年以内に離職されてしまうと、投資したコストは無駄になってしまうのです。

しかし、インターン先企業から適正な評価を得ている学生ならどうでしょう。入社後のミスマッチを防ぐことができるのに加え、もしテクニカルスキルも有する学生であれば、1年で投資コストを回収できるかもしれません。そう考えれば、キレイなエントリーシートを書ける学生よりも「この学生は、ここが強みとして評価できます」という第三者からのお墨付きをもらった学生の方が評価されるのは当然のこと。これまで重視されてきた『学歴』よりも、大学時代に何をしてきたのかという『経験』の方が重要視されていくということです。」

web3技術は社会人のキャリアにも恩恵をもたらすのか

ここまで読んできた社会人の中には「web3技術によって学生の就職活動が変わるなら、社会人の転職活動にも変化があるのでは」と考える人もいるのではないだろうか。しかし、今の見立てでは学生ほど社会人の転職活動に変化が起きるとは考えづらい。なぜなら、年齢を重ねるにつれて即戦力、つまりテクニカルなスキルが求められるからだ。もちろん、リファレンスチェックの代わりにweb3技術を活用したキャリア情報によって前職での評価をチェックできる可能性はあるが、学生ほど重視はされないだろう。

ただし、ジョブチェンジの際には、web3技術での評価が大きな武器になるかもしれない。たとえば、営業からエンジニアにキャリアチェンジする場合「困難を乗り越えられるか」「周りと協力しながら仕事を進められるか」といったヒューマンスキルがあるかどうかを証明することができる。つまり、実績のない分野にもチャレンジできる人材だという点をアピールできるため、ジョブチェンジのハードルは下げられるだろう。

また、web3技術による証明は「副業・複業」にも役立つと言う。

「近年は、社員に副業することを積極的に勧め、社外で経験を積みスキルを身につける風潮が強まっています。もしも、企業が率先して自社の社員のスキルや信頼度をweb3技術で可視化してあげれば、それだけで社員も副業案件を獲得しやすくなるでしょう。そして、社員の成長を見守る企業は、従業員からも信頼され、結果的にエンゲージメントも高まるはずです。」

学生がweb3時代に「求められるスキル」とは

web3技術によって就職・採用活動が変わっていくこれからの時代、学生たちが「身につけるべきスキル」も変化していくのだろうか。石部氏の答えは「NO」だ。結局、仕事をする上で必要な本質的なスキルは「約束を守る」や「周りと協力する」といった基本的なヒューマンスキルであることは変わらない。web3技術は、これまで第三者に証明することが難しかったそれらのスキルを、ただ証明できるようにするだけだと言う。

つまり「ヒューマンスキルはあるけれど、それをアピールできずに損をしていた人」が恩恵を受けることはあっても、本質的なスキルがない人が評価されないのは変わらない。逆に言えば、自己アピールだけが得意な口先だけの学生はメッキが剥がされるため、企業は上辺だけの学生を採用するリスクを減らせるだろう。

最後に、今後はどのようにweb3技術を広めていくのか、ビジョンを語ってもらった。

「好きな絵があります。それは、『シリア移民の息子(※)』という壁画です。

この壁画には、初期のMacと持ち物でいっぱいの袋をもったスティーブ・ジョブズが描かれています。これは、2015年にヨーロッパ難民危機が生じた際、ストリートアーティストのバンクシーが描いた作品ですが、彼はこの絵の意図を次のように説いています。

「移民は国のリソースを枯渇させると考えられがちだが、ジョブズ氏はシリア移民の息子だった。アップルは、世界で最も高い利益を上げている企業で、年70億ドル以上の税金を支払っている。アップルが存在するのはひとえに、シリアの都市ホムス出身の若者を受け入れたからだ」

※参考・引用:https://wired.jp/2015/12/14/banksys-steve-jobs/

バンクシーが込めたこの意図は、私たちがsakazukiを通じて成し遂げたいことと共通する部分が感じられると思っていて。移民という境遇に置かれたことで、十分な機会を得られない人がいる。しかし、その中には、世界を変革する才能に溢れた人材が確かに存在します。ただ、外部の視点からは、どの人材も同じように見えてしまうため、彼らには機会が訪れにくいんですね。そこで私たちは、sakazukiを通じて、この玉石混合の世界の中から色鮮やかなダイヤモンドの原石を見出し、スティーブ・ジョブズのような世界をより良くする変革者を生み出す仕組みを作っていきたいと思っています」